«In questa fotografia, esposta alla Galleria di Arte Moderna di via Francesco Crispi a Roma tra altre immagini storiche, sto parlando davanti a un gruppo in piazza Navona, nel corso di una manifestazione per una legge contro lo stupro negli anni Settanta. Una battaglia forte. Una giornata contro la violenza sessuale sulle donne e la legge che la protegge. Intorno a me, sedute, Alma Sabatini, Alearda Trentini, Laura Remiddi e tante altre che, con me, erano impegnate nella rivolta femminile per il riconoscimento dei diritti». Lara Foletti, sociologa, giornalista, attivista, ricorda e racconta quando era in prima linea nei movimenti di liberazione della donna da tradizioni, stereotipi, leggi e arcaici retaggi culturali.

«Anche Fufi Sonnino ha questa stessa foto del 1974, mostrata anche in servizi televisivi dedicati alla lotta delle donne…», attesta riferendosi alla cantautrice del movimento, sua grande amica, diventata poi una maestra ante litteram per la cura con i cristalli: «Aprì un rinomato laboratorio a Roma e teneva seminari sulla cristalloterapia anche all’estero. Appena nata la chiamarono Fufi per non dare nell’occhio, perché a Roma facevano i rastrellamenti degli ebrei». E “Chiamatemi Fufi” è il titolo dell’audiodocumentario di Francesca Bellino, andato in onda nel 2018 su Rai Radio3, all’interno del programma ‘Tre soldi’: attraverso colpi di scena e piccole o grandi rivoluzioni, si snoda il racconto della vita di Fufi Sonnino e di molte altre donne che hanno portato la ‘rivoluzione’ nelle azioni della quotidianità. Una storia emblematica nell’esperienza femminista degli anni Settanta che ben evidenzia il percorso per arrivare alle manifestazioni, all’autocoscienza e a dar voce alle parole del collettivo di via Pompeo Magno a Roma. Si tratta del più grande gruppo romano – così denominato per la via del quartiere Prati in cui aveva sede, al civico 94 – dal quale sono nati tanti movimenti femministi.

Nasce nel maggio 1971 per iniziativa di un gruppo di attiviste, quasi tutte provenienti da Rivolta femminile (la punta più estremista, esportata dagli Stati Uniti; la leader romana del gruppo è Elvira Banotti), da Cerchio spezzato o dal Movimento per la liberazione della donna (MLD, federato al partito radicale), desiderose di proiettarsi verso l’esterno e aprirsi alla società. Conosciuto dapprima come Lotta femminista e poi Movimento femminista romano (MFR), Pompeo Magno divenne poi uno dei più importanti gruppi del femminismo romano e italiano, che tanta parte avrà nelle successive elaborazioni e lotte.

«Julien Travers, Luciana di Laudadio, Luciana Resta, Alearda Trentini, Alma Sabatini, Maria Teresa d’Antea, Onda Baradel, Adele Cambria, Milena Lavagnini, Semin Sayit, Paola Mastrangeli, Pinza Serra, Pina Pitton, Marisa, Valeria, Anna, io e molte altre fummo le fondatrici del Pompeo Magno, un movimento dal carattere dinamico e reticolare che diede vita a scambi tra gruppi, città, aree geografiche e a una nuova e più orizzontale geopolitica femminista».

Da qui la partecipazione alle prime riunioni di redazione di “effe”, uno dei principali periodici femministi del tempo, che «vuole essere una rivista di attualità e cultura legata al movimento» e costituirà per dieci anni un punto di riferimento per tutte le donne interessate al femminismo che, però, era ancora in una fase spontanea, con gruppi che nascevano qua e là e perciò mancanti uno strumento di comunicazione. Il numero zero esce nel febbraio del 1973, mentre il numero 1, mensile, è del novembre dello stesso anno. “effe” verrà pubblicato poi sempre come mensile, per i primi due anni dall’editore Dedalo; successivamente e sino alla chiusura (l’ultimo numero è del dicembre 1982) l’editore diverrà invece un’omonima cooperativa autogestita. Infatti, direttrice responsabile ne è in una prima fase Adele Cambria; in seguito la responsabilità viene assunta, in forma cooperativa, dall’intera redazione.

L’archivio della rivista è stato completamente digitalizzato e adesso è disponibile on line; belle le copertine ma pure tante altre immagini, come gli scatti alle riunioni di redazione.

«Questa foto della redazione di “effe” intorno alla scrivania è del 1973. Da sinistra: Danielle Turone Lantin, le fotografe Agnese de Donato e Daniela Colombo, Grazia Francescato, io e Adele Cambria». In altri scatti compaiono altre redattrici e collaboratrici che hanno contribuito alla storia italiana più civile a democratica: da Gabriella Parca a Donata Francescato, Giovanna Pala, Leslie Leonelli, Viola Angelini, Vanna Vannuccini, oltre alle già citate, grazie alle quali le tematiche femminili sono emerse nella società italiana, ferma ancora al delitto d’onore. Molte non ci sono più ed è giusto ricordarle. Nell’arco di dieci anni di pubblicazioni, infatti, “effe” è stato luogo di relazione e si è interessato di tutti gli argomenti dibattuti nel femminismo italiano e internazionale con inchieste, dibattiti, cronache, recensioni e rubriche garantendo, oltre alla diffusione locale, una circolazione interessante a incontri, manifestazioni e convegni nazionali.

«In quanto redattrice di “effe” – prosegue Lara Foletti – fui invitata a Firenze a parlare di diritti femminili. Marco Pannella aveva organizzato un comizio per la liberazione di Adele Faccio dal carcere, arrestata per battaglie radicali. La piazza della Signoria era piena zeppa di gente… io sul palco, con un mantello per proteggermi dal freddo, ho riscosso numerosi applausi di approvazione dopo il mio intervento e Pannella era molto contento. Si sa che Adele Faccio è uscita pochi giorni dopo. Siamo diventate molto amiche». Come allora era amica anche della scrittrice considerata la portabandiera del movimento, Dacia Maraini, fondatrice del Teatro della Maddalena, gestito da donne.

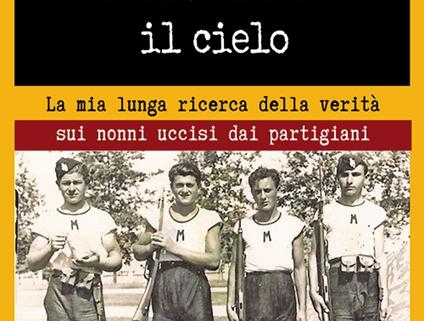

Sociologa (allieva di Francesco Alberoni all’Università di Trento), militante ma anche scrittrice: l’ultima pubblicazione di Lara Foletti, un coraggioso libro-inchiesta per il quale ha ricevuto il primo premio al concorso ‘Pianeta Donna 2016’, si intitola “Il sasso che alza il cielo. La mia lunga ricerca della verità sui nonni uccisi dai partigiani” (Faust Edizioni). «Come l’equiseto – una piantina umile ma potente, chiamata “il sasso che alza il cielo”, che ogni primavera rinasce nei terreni paludosi – così io ho lottato per anni svolgendo, nella doppia veste di studiosa e di nipote, un importante lavoro alla ricerca di testimonianze reali del barbaro assassinio dei nonni materni. Non avevo ancora sei anni, quando il 29 maggio 1945 Domenico Cuffiani ed Emilia Gattia, vittime incolpevoli, furono prelevati da due partigiani armati, mentre lavoravano nei campi di Longastrino (ad Argenta, un paese tra Ravenna e Ferrara), e trucidati senza pietà. Qual è il movente di un’azione così illogica e arbitraria, non avendo i Cuffiani mai fatto male a nessuno?», si chiede l’autrice, inserendo in appendice atti di Questura e Carabinieri, fotografie di sopralluoghi, terrificanti memoriali, clamorosi documenti inediti di respiro locale e nazionale sui crimini partigiani nella Bassa emiliano-romagnola: il braccio della morte della 35ª Brigata ’Bruno Rizzieri’ nella casa di Giorgio Bassani; vittime sepolte ancora vive e scene disumane degne di un horror; strade intitolate a sindaci che, nel dopoguerra, sono stati oggetto di procedimenti giudiziari e di testimonianze poco edificanti; omicidi ’per mandato’ di intoccabili capi partigiani, divenuti parlamentari del P.C.I. E quel ’subdolo e violento’ comandante della 35ª Brigata bis ’Mario Babini’, marito di una scrittrice santificata dalla Resistenza, che a tredici anni era già stato condannato per furto aggravato.

«Uccisi dai partigiani comunisti paesani e zone limitrofe, i miei nonni furono fatti ritrovare da mia madre nella golena del fiume Reno a Longastrino. Serviva il certificato di morte per fare assumere un partigiano al posto statale di mio nonno, all’ammasso del grano. Era figlio del ‘giudice’, colui nella cui casa si decidevano le sorti di poveri italiani. E questi partigiani avrebbero dovuto aver consegnato le armi alla ‘liberazione’ ma ancora andavano in giro a uccidere, rubare, stuprare» ricorda sconfortata e sconcertata Lara Foletti.

Dal suo primo articolo di denuncia uscito su “la Repubblica” nel 1990, alla compatta rete di amicizie con i familiari di alcune vittime della ferocia omicida, dagli interventi (più o meno censurati) in convegni e programmi televisivi, sino agli scontri a testa alta con gli storici locali che «tagliano la Storia con l’accetta», questo volume restituisce, dunque, con emozione e senza filtri di comodo, il percorso netto della Foletti nei gironi infernali delle stragi partigiane. Narrando anche le vicende di una guareschiana Brescello delle Valli, e di una saga familiare contadina, dagli inizi del Novecento al dopoguerra delle cooperative rosse.

A partire dalla tesi di laurea nel 1971 sul divieto d’aborto e oppressione della donna, Lara Foletti è considerata, tra l’altro, una figura di spicco nella lotta per la depenalizzazione dell’aborto: «La mia tesi si occupava di aborto clandestino, con un lavoro, insieme sociologico e giuridico, sulla situazione italiana. È subito diventata un libro, “Per il diritto di aborto, con un’appendice sulle tecniche contraccetive”, edito nel 1972 da Samonà e Savelli e curato da me e Clelia Boesi. Si tratta di uno dei primi contributi sul tema».

Nel 1979, insieme ad Alearda Trentini, ha pubblicato “La bruca. Sillabario della sotterraneità”, un divertente e ironico sillabario che sdrammatizza il potere maschile. È stata inoltre curatrice dell’edizione italiana del “Dizionario di psicologia” e del “Dizionario di sociologia” per la casa editrice Gremese usciti nel 1994.

Ha tenuto rubriche sulle storiche riviste “effe” (di cui è stata cofondatrice) e “Minerva”. Opinionista, suoi articoli sono apparsi nei quotidiani “Libero”, “Il Foglio” e “la Repubblica”.

Il “Chi è?” delle donne italiane: 1945-1982 di Marina Ceratto (Mondadori, 1982) le ha dedicato una voce.

Oltre cinquanta anni fa, su “effe” di ottobre 1974, rimarcava: «La donna non è uguale all’uomo. Si sa. Noi però vogliamo l’uguaglianza nella diseguaglianza. Per questo speriamo che l’uomo arrivi veramente a una parità reale con la donna; che abbandoni cioè tutto quello che lo ha allontanato dalla sua ‘umanità’ e dalla natura: il potere, la sopraffazione, lo sfruttamento».