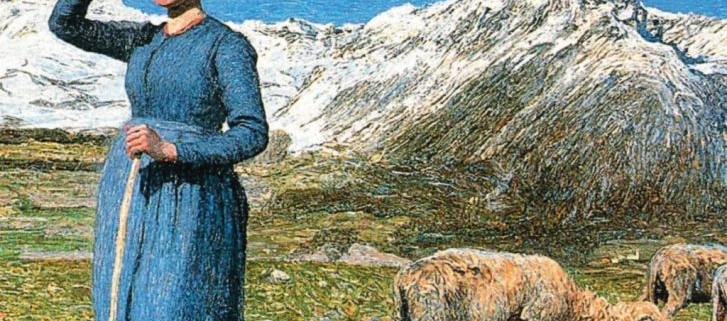

Dal novembre 2024 al 6 aprile 2025, il Castello di Novara ospita la mostra “Paesaggi. Realtà, Impressione, Simbolo. Da Migliara a Pelizza da Volpedo”, un evento di grande rilevanza per la divulgazione della storia dell’arte. Già dal titolo, l’esposizione si annuncia innovativa e affascinante, colmando una lacuna nella narrazione dell’evoluzione della pittura paesaggistica in Italia settentrionale tra Ottocento e primo Novecento. Curata da Elisabetta Chiodini e promossa da METZ – Percorsi d’Arte al Castello di Novara, la mostra offre un viaggio emozionante lungo quasi un secolo, documentando il passaggio dalla pittura classicista e idealizzata alla pittura dal vero, fino all’impressionismo e al divisionismo. Il percorso espositivo esplora l’evoluzione dello sguardo dell’arte sul paesaggio, presentando una ricca varietà di scenari: dalle montagne svizzere ai laghi, dai paesaggi rurali della Pianura Padana ai canali di Venezia, dal mare di Genova ai Navigli di Milano. La natura viene inizialmente ritratta nella sua magnificenza intatta, come nei paesaggi istoriati di Massimo d’Azeglio, per poi trasformarsi attraverso la lente del progresso e della modernità. Marco Gozzi, ad esempio, documenta la trasformazione del territorio lombardo nei primi decenni dell’Ottocento, testimoniando l’impatto di ponti, ferrovie e opifici. Un’evoluzione che trova un’emozionante sintesi nell’opera La via ferrata di Tammar Luxoro (1870), in cui il fumo della locomotiva attraversa la pianura incontaminata. Altri dipinti raccontano scene di vita quotidiana: il lavoro nei campi, le lavandaie al ruscello, gli anziani diretti a messa. Tra questi, spiccano Nebbia domenicale (1890) e Alba domenicale (1915) di Angelo Morbelli, due opere poste in dialogo per evocare la continuità e la persistenza delle abitudini nel tempo. Le nove sezioni della mostra illustrano il fermento culturale dell’epoca, evidenziando il ruolo delle Accademie, delle esposizioni e delle influenze artistiche internazionali. Il romanticismo naturalista d’oltralpe, incarnato da Alexandre Calame e Julius Lange, ha un forte impatto sui giovani artisti italiani, così come la scuola di Barbizon con Corot, Troyon, Rousseau e Daubigny. Antonio Fontanesi assimila queste lezioni, influenzando a sua volta un’intera generazione di paesaggisti. Torino diventa un crocevia di scambi artistici, con la scuola ginevrina di Calame che forma pittori come Vittorio Avondo e Carlo Pittara. Nello stesso periodo, il naturalismo lombardo si afferma con Filippo Carcano, Eugenio Gignous e Francesco Filippini, la cui ricerca pittorica sperimenta nuove tecniche, accrescendo il ruolo della luce e del colore. Negli anni Settanta dell’Ottocento, la pittura si evolve verso un linguaggio capace di restituire l’“impressione del vero”. L’urbanizzazione e il progresso tecnologico portano all’attenzione degli artisti nuovi soggetti: Milano diventa protagonista con scorci innevati, carrozze in movimento e riflessi d’acqua sui Navigli, splendidamente rappresentati in Milano di notte di Mosè Bianchi e La Nevicata di Giovanni Segantini. Il passaggio dalla rappresentazione realistica alla pittura simbolica si compie con il divisionismo. Opere come Mezzogiorno sulle Alpi di Segantini e L’aquilone di Carlo Fornara esplorano la scomposizione della luce attraverso l’uso di colori complementari e pennellate minute, allontanandosi dalla ricerca immediata del vero per avvicinarsi a una dimensione più espressiva. Un capitolo a parte merita La Clementina di Pelizza da Volpedo, un’opera ritrovata nel 2004 dopo essere stata esposta all’ottava Biennale di Venezia del 1909. Con la sua composizione, l’opera anticipa il simbolismo, fondendo paesaggio e figura umana in un equilibrio di armonia e significato. Questa rassegna non è solo un’esposizione di capolavori, ma un’esperienza che invita il visitatore a riflettere sull’evoluzione della percezione del paesaggio, in un percorso che conduce dalla realtà all’impressione, fino alla dimensione simbolica. Una mostra che parla di bellezza e di memoria, offrendo quella serenità di cui, oggi più che mai, sentiamo il bisogno.

Articoli recenti

Categorie

Archivio

- Aprile 2025

- Marzo 2025

- Febbraio 2025

- Gennaio 2025

- Dicembre 2024

- Novembre 2024

- Ottobre 2024

- Settembre 2024

- Agosto 2024

- Luglio 2024

- Giugno 2024

- Maggio 2024

- Aprile 2024

- Marzo 2024

- Febbraio 2024

- Gennaio 2024

- Dicembre 2023

- Novembre 2023

- Ottobre 2023

- Settembre 2023

- Agosto 2023

- Luglio 2023

- Giugno 2023

- Maggio 2023

- Aprile 2023

- Marzo 2023

- Febbraio 2023

- Gennaio 2023

- Dicembre 2022

- Novembre 2022

- Ottobre 2022

- Settembre 2022

- Agosto 2022

- Luglio 2022

- Giugno 2022

- Maggio 2022

- Aprile 2022

- Marzo 2022

- Febbraio 2022

- Gennaio 2022

- Dicembre 2021

- Novembre 2021

- Ottobre 2021

- Settembre 2021

- Agosto 2021

- Luglio 2021

- Giugno 2021

- Maggio 2021

- Aprile 2021

- Marzo 2021

- Febbraio 2021

- Gennaio 2021

- Dicembre 2020

- Novembre 2020

- Ottobre 2020

- Settembre 2020

- Agosto 2020

- Luglio 2020

- Giugno 2020

- Maggio 2020

- Aprile 2020

- Marzo 2020

- Febbraio 2020

- Gennaio 2020

Contatti

Centro Pannunzio

Associazione culturale libera fondata a Torino nel 1968

Via Maria Vittoria, 35 H

10123 Torino (TO)

Tel 011 8123023

redazione@pannunziomagazine.it

www.centropannunzio.it