Per Mario Soldati il viaggio e il racconto del viaggio sono il fil rouge che tiene unito tutto il suo lavoro, lettere, racconti, romanzi, la televisione, il cinema, dal primo amore americano a Capri, e poi Torino, Roma e Milano, Corconio e Tellaro…I titoli lo confermano: « Fuga in Francia”, “Viaggio a Lourdes”, “Fuga in Italia”, “L’avventura in Valtellina”: i luoghi non sono solo lo sfondo e la cornice alle vicende narrate, ma diventano veri e propri protagonisti. Soldati indaga sul viaggio, sull’avventura, che sia alla ricerca di cibi e vini o di storie di gente comune. E basta ricordare i due programmi di culto. “Viaggio lungo la Valle del Po, alla ricerca dei cibi genuini”, del 1957, e “Chi legge? Viaggio lungo le rive del Tirreno”, inchiesta televisiva in sette puntate sulle letture degli italiani, firmata con Cesare Zavattini e andata in onda nel 1960.In Soldati c’è un’attenzione diversa, il desiderio di comunicare, di far vedere quei luoghi, elevandoli al ruolo di protagonisti del racconto. Per ricostruire un “itinerario soldatiano”, alcune location sono imprescindibili, da Torino e dall’abitazione nel centro storico a Roma, dove visse e lavorò fino al 1960, da Corconio, sul lago d’Orta, alle colline dell’entroterra del lago Maggiore e alle amate Alpi; dalla Liguria, a Tellaro, la frazione più orientale del comune di Lerici, dove trascorse gli ultimi anni della sua vita.

La Torino di Soldati e la sua antitesi, Roma

Mario Soldati era nato nel 1906 a Torino, in via dell’Ospedale, ora via Giolitti. Amava «la quiete e la solitudine di certe vie, specialmente del Borgo Nuovo», pranzare al Cambio («tutto oro specchi e vetri dipinti»), il gioco delle bocce, in «una di quelle superstiti oasi della vecchia Torino». A Torino aveva compiuto un gesto eroico: il 17 marzo 1922 salvò il coetaneo Lello Richelmy, nipote del Cardinale di Torino, che stava annegando nel Po e una targa ai Murazzi lo ricorda. Nel romanzo “Le due città”, ovvero Torino e Roma, la sua città è raccontata attraverso «Corso Vittorio, corso Umberto, corso Siccardi, corso Vinzaglio: i grandi portici aerati e soleggiati: i negozi ricchi, le insegne dorate, i cristalli scintillanti di cielo: i bei vialoni larghi, lunghi, diritti, all’infinito, con le quattro file parallele ed i loro alti alberi, nere colonne vive, cupole fiorite e profumate, che il vento del solstizio, scendendo dalle vicine vette e dai ghiacciai, attraversava vivificante e impetuoso. Che bisogno c’era di mura, d’archi, di marmi, di vere colonne e di vere cupole?». Ovvero di tutto quello che esisteva nell’altra città, Roma, così caotica, caciarona, volgare, forse corrotta in confronto alla sua Torino «così bella, così chiara, così logica». La nostalgia di Torino è una costante, non a caso il suo alter-ego delle Due città, Emilio Viotti, ogni sera, a Roma, a Termini, acquistava il giornale, scorrendo in particolare i necrologi, «i nomi cari dei morti, cari tutti, seppure ignoti, e cari soltanto per la loro aria di casa, per la loro evidente nazionalità piemontese». È una Torino che vorrebbe non cambiasse mai, quella amata da Soldati. Nel racconto “L’ultimo torinese”, da “Storie di spettri”, il protagonista, il professor Comorio, ritrova il suo isolato e la sua casa, intatti dopo i bombardamenti, e ne è felice, ma si rammarica delle novità, soprattutto quel traforo che congiungeva – orrore! – via Pomba e via Bogino. Da sempre, via Pomba e via Bogino, pur essendo ciascuna delle due un ideale proseguimento dell’altra, non comunicavano. Era così bello essere obbligati a fare il giro, o da via Carlo Alberto, o da via San Francesco da Paola. Quante volte, nel lungo esilio romano, aveva pensato, con precisa commozione, alla stranezza, rara e anzi unica per Torino, di questo isolato dalla doppia area! Che bisogno c’era, in nome del cielo, che bisogno c’era del maledetto traforo? E poi i locali scomparsi, le vie che avevano cambiato nome: «perché corso Valentino adesso si chiamava corso Marconi? […] E perché via Genova non si chiamava più via Genova ma, guarda che idea! via San Francesco d’Assisi, e avevano dato il nome di via Genova ad un’altra via? …Gli sembrava che una smania, una follia di cambiare, comunque e dovunque, avesse travolto la città»

A Roma va una prima volta nel 1931, come sceneggiatore e aiuto-regista per “Acciaio” di Walter Ruttmann : il film è un fallimento e Soldati viene licenziato e lascia Roma. Dove però ritorna nel 1936 e dove, fra il ’39 e il ’40, firma le prime regie cinematografiche, da Piccolo mondo antico di Fogazzaro e Le miserie del signor Travet di Bersezio. Nel 1960, Soldati lascia il cinema per il giornalismo (diventa collaboratore fisso de “Il Giorno”) e soprattutto alla letteratura, e si trasferisce da Roma a Milano. Dopo di allora i soggiorni a Roma si fanno sempre più brevi.

« Ho vissuto a Roma gli anni del cinema. E, ogni volta che ci ritorno, è quasi sempre con questo stato d’animo: di cautela e forse di attrazione, di spavento e forse di curiosità per un lungo passato che pure fu mio ma che mi rimane misterioso, angoscioso, inspiegabile: come una vita vissuta in sogno, lontana da tutto ciò che più amo ».

Come il protagonista di « L’attore», l’impressione che gli lascia dentro questa Roma post-boom è complessivamente negativa, sgradevole, soffocante; tanto che «ogni volta, cercavo di fermarmi il meno possibile, e di riguadagnare al più presto casa mia», cioè l’Italia del nord: quello di Roma è un esilio. E solo di notte, «come d’incanto, Roma pareva tornata quella che era una decina d’anni addietro».

Corconio, il luogo dell’anima

Il luogo dell’anima di Soldati è il lago d’Orta. È qui che con il grande amico Mario Bonfantini trova il suo paradiso perduto “un lungo momento magico, tra l’autunno del 1934 e la primavera del 1936, quando il destino ci appaiò, ci assecondò nella scelta di un volontario esilio sul lago d’Orta: quell’autoconfino rigeneratore restituì all’uno e l’altro al suo vero se stesso”. Soldati in “Gli anni di Corconio” racconta il viaggio da Novara al Cusio, un viaggio picaresco in bicicletta, i paesi attraversati con Bonfantini che, entusiasta, ne gridava i nomi, meta in un primo momento sulle colline del lago Maggiore, a Nebbiuno, da dove fuggono per il baccano di una fabbrica di chiodi, e poi il lago d’Orta e Corconio, l’alberghetto gestito dalle due sorelle Rigotti, la stanza d’angolo che guarda il lago, la vita “da scrittori”. A Corconio Soldati rimane due anni, qui scrive “America primo amore”, tanti articoli, racconti. Qui ambienterà le scene finali del film “Piccolo mondo antico”, parecchi episodi de “I racconti del Maresciallo” e girerà il breve documentario “Orta Mia” del 1960. Oltre a contribuire alla nascita di due importanti premi letterari, il Premio letterario della Resistenza “Città di Omegna” e il Premio Stresa di Narrativa.

Tellaro, « un posto in cui si arriva »

A Tellaro, nel golfo di Lerici, Soldati arriva inseguendo un mistero, quello dei manoscritti che D.H. Lawrence avrebbe lasciato sepolti in una cassa in un vecchio mulino. Non li trovò, ma scoprì Tellaro e se ne innamorò. La sua casa, circondata da un parco di lecci che degrada fino agli scogli, divenne un centro di cultura e discussioni, e di gran partite di scopone. La casa è proprio in via Lawrence, fra macchie d’ulivi, pini, luogo ideale per riflettere sul passato. «Amo Tellaro proprio per questo. È un posto che non si può attraversare. È un posto a cui si arriva. Un po’ alla fine, una delle fini del mondo. Si arriva e basta: si è arrivati. C’è un senso, unico, di calma e di chiusura».

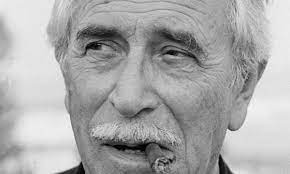

Il panama chiaro, la barba, il sigaro, bretelle e papillon, Soldati va in piazzetta, incontra il poeta Attilio Bertolucci, gioca a carte, racconta… In quella casa di 17 stanze, due piani (il secondo lo fece costruire lui “ma non ho tagliato neanche un albero”), una grande terrazza aperta sul mare, Soldati è morto, nel 1999. E allora è tornato a Torino: è sepolto con la moglie Jucci al cimitero monumentale. La città gli ha intitolato una via, nel quadrilatero dedicato ad alcuni scrittori attorno alla vecchia Venchi Unica, a pochi passi da Piazza Massaua. Peccato che per lui come per Arpino, Fenoglio, Mila ci sia solo l’iniziale del nome, e null’altro.

Bisognerà fare qualcosa, la memoria è una nostalgia che va custodita.