La recente rilettura di alcune poesie di Guido Gozzano mi ha condotta ad assaporare l’atmosfera di quella Torino un po’ bigotta e un po’ trasgressiva, sonnolenta e briosa ad un tempo, di austera moralità e di segreto assaporamento della licenza che si disvela nei suoi versi. In particolare la poesia Cocotte mi consente di tracciare un breve profilo di due figure femminili che caratterizzano in modo peculiare, e quasi speculare, la società Otto/Novecentesca europea e parigina in particolare, ed è il caso delle cocottes, e delle sartine, nel caso di Torino.

Si tratta di due figure emblematiche di una volontà di riscatto e di emancipazione sociale, di desiderio di libertà e di indipendenza rispetto ad uno schema sociale rigido, attraverso due percorsi distinti e paralleli.

Da un lato la sartina, proveniente da classi sociali umili, che cerca di emanciparsi attraverso un duro e lungo tirocinio per apprendere una professione tutt’altro che dequalificata, dal momento che il sapere artigianale della sarta equivaleva ad una dote e a un investimento per le famiglie, dall’altro la giovane avvenente, ricca di charme e di brio che sfrutta le doti naturali come possibilità di ascesa sociale altrimenti inattingibile

Le sartine torinesi sono oggetto di ricerche a livello europeo, si veda il documentatissimo volume “Tenere le fila, Sarte, sartine e cambiamento sociale 1860-1960,”, edito da Rosenberg & Sellier, dell’antropologa inglese Vanessa Maher, perché rappresentano per la loro forza numerica, un paradigma del lavoro femminile tra flessibilità e ambiguità: flessibilità intesa come possibilità di migrare verso strati sociali più elevati, ambiguità per la commistione sempre presente tra lavoro domestico e lavoro salariato. Si deve a loro, alla loro ricerca di libertà e indipendenza, tutta una serie di novità radicali nei rapporti di classe e di genere all’interno del mestiere della sarta in Europa.

A Torino, all’inizio del Novecento, le sartine rappresentavano un esercito di trentamila persone, al secondo posto rispetto al lavoro come domestica e un quinto dell’intera forza lavoro femminile dispiegata in un migliaio di atelier, di boutiques, di modeste botteghe e di lavori a domicilio.

Una realtà che partiva da un tirocinio durissimo: gli anni di apprendistato come cite, con paga poco più che simbolica, che durante gli anni imparavano a tenere d’occhio gesti e segreti delle sarte esperte; il passaggio a sedute, con un salario specifico; il traguardo, nei casi di estrema bravura e sotto la direzione della premiere, verso la lavorazione dei capi più delicati e di alta moda, che esigevano mani delicate e curatissime.

Per tutto il Settecento la sartoria fu monopolizzata dalla presenza maschile: nell’Ottocento, -unica eccezione il coupeur (il tagliatore)-, irrompe la manodopera femminile, peggio pagata, poco istruita, con scarse possibilità di impostare vertenze sindacali, per un committenza sempre più amplia, ricca, esigente. Non è un caso che un vero contratto sindacale per la sartoria si raggiunse solo nel 1947, quando ormai la produzione su misura stava per essere soppiantata da quella industriale.

La figura della sartina oscillò tra la difficoltà di inserimento a tutto tondo tra le categorie dei ceti operai, stante l’ostracismo proprio delle classi operarie che la vedevano troppo pericolosamente a contatto con le classi agiate, attorniata dalla leggenda della sartina frivola, leggera, piccolo borghese e romantica e la realtà, che vedeva davvero la sarta con maggiori possibilità di migrazione sociale, poiché

aveva la possibilità di confezionare da sé e per sé capi alla moda e di manifestare un modello di vita certo meno austero di quello sabaudo, (quante testimonianze letterarie, nei testi delle canzoni,..), che si accompagnava preferibilmente con studenti, militari, giovani esponenti della classi più agiate e non con l’operaio, che aveva possibilità di muoversi più liberamente, di gestire con maggiore libertà la propria indipendenza, i propri costumi anche sessuali, e non è un caso che le sarte fossero quelle che avevano meno figli, anche perchè il matrimonio rappresentava la fine del lavoro negli atelier e nelle boutiques e la scelta del lavoro domestico.

E siccome è l’abito che fa il monaco, il mestiere della sartina scompagina le rigide connotazioni sociali e crea quell’ambiente di indipendenza e anche di stile di pensiero che caratterizza questo particolare status: lo testimoniano le tante donne della resistenza che proprio negli atelier della Torino in guerra passano nell’antifascismo.

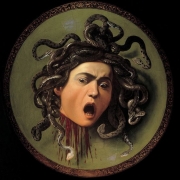

Per contrasto, sul palcoscenico sfavillante dei ritrovi dell’alta società, la cocotte, la demi mondaine, la cortigiana di alto bordo. Il termine equivale spesso a prostituta, ma in una dimensione particolare, avendo ella la possibilità di mandare in rovina i propri facoltosi amanti, e qui gli esempi sono tanti: dalla celebre La Paiva che ebbe casa sugli Champs Elysées a Cora Pearl, mitica bellezza inglese, da Sarah Bernhardt, che divenne famosa nel mondo dello spettacolo, alla figura letteraria di Nana di Emile Zola, che rende folli d’amore i potenti che incontra, alla Marie Duplessis che ispira a Verdi La traviata e fu oggetto del desiderio di Dumas figlio e di Liszt.

Nel volume di Virginia Rounding Les grandes horizontales Vies et Légendes de quatre courtisanes du XIXe siècle– ed. Bloomsbury Publishing PLC – è descritta una scala di valore, e di potere, sul mercato femminile francese, di queste giovani donne intraprendenti: la fille, la fille de maison, la grisette, la lorette, la cocotte, la cocodette e la demi- mondaine, la courtisane che aveva una sua corte, che teneva salotto nel quale si intrecciavano trame politiche ed economiche, che aveva ai propri piedi poeti e scrittori da Baudelarie a Dumas, da Flaubert a Hugo, musicisti come Listz o Rossini, pittori da Courbet a Manet.

Secondo alcuni, più che prostitute erano “agenti di borsa con il seno”.

Le loro caratteristiche erano l’audacia, la bellezza, la giovinezza, la spregiudicatezza, vituperate dalla morale borghese, rappresentano quella forma di indipendenza dalle regole sociali, forse l’unica concessa del secolo borghese a chi non aveva collocazione e nobili natali. Le più apprezzate avevano non solo bellezza, ma spirito, fascino, conversazione. Poche però riuscivano a mantenere negli anni le ricchezze cosi facilmente accumulate,

La donna perduta, la femme fatale rappresenta la faccia meno nobile e imbarazzante della passione romantica; alle mogli e sorelle virtuose si contrappongono le donne perdute che consentono a molti uomini di mantenere ben salda la facciata di rispettabilità borghese, senza privarsi del brivido della trasgressione. Tanto più che una legge francese impediva di considerare adultero l’uomo colto in compagnia di altra donna se in un luogo pubblico.

E a questo proposito esiste a

Parigi il ristorante Lapérouse, autentica reliquia del passato, intoccabile e tutelatissimo monumento storico,

trasformato dal suo proprietario nel 1850 nell’indirizzo numero uno del «tout

Paris». Ci andavano tutti i famosi, scrive Alberto Mattioli nel suo gustoso

resoconto su La Stampa

in occasione della riapertura del restaurato locale, ma, a differenza di quel

che succede oggi con i posti alla moda, non per farsi vedere, ma appunto perché

non li vedeva nessuno. In cucina il «re dei cuochi e cuoco dei re», Auguste

Escoffier, probabilmente lo chef più importante dell’800.

Ma il successo veniva soprattutto dall’uso licenzioso di quei salottini, oggi

non a caso battezzati «La belle Otero», come la celebre cortigiana, «Les

amours» e anche «Les senateurs», cui si accedeva tramite la famosa scala

segreta. Gli interni sono tutti intatti, con gli affreschi, i velluti, le belle

argenterie, e sugli specchi strani

graffi: proprio su quelle superfici le cortigiane provavano la qualità dei

diamanti ricevuti in regalo….

E così immagino, in quella atmosfera intima e rarefatta, profumata e appassionata, aleggiare il profumo dello Champagne versato nelle coppe, spumeggiante e inebriante, immancabile compagno di tante trasgressive vicende, così come, per riprendere le immagini della poetica gozzaniana, mi è gradito evocare gli interni dei tanti caffè e delle storiche pasticcerie torinesi dove giovani e vivaci sartine sono intente a sorseggiare il Rosolio dal soave profumo, ottenuto dalla macerazione dei petali di rosa, liquore femminile per eccellenza, dalla contenuta alcolicità, amabile ed avvolgente, ingenuo e seducente ad un tempo, perfetta e golosa pausa per tante laboriose esistenze…