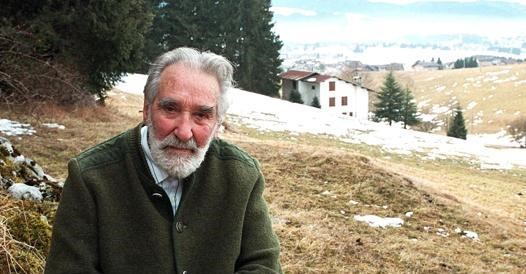

Mario Rigoni Stern viveva sull’altopiano d’Asiago in una casa ai margini del bosco. In prossimità della sua abitazione sorgevano due larici: “Me li vedo davanti agli occhi ogni mattina e con loro seguo le stagioni; i loro rami quando il vento li muove, come ora, accarezzano il tetto”. Così raccontava in Arboreto salvatico, libro utile e bello pubblicato da Einaudi trent’anni fa, nel 1991. Rigoni Stern di alberi, in quel testo, ne scelse venti, illustrandone caratteristiche botaniche, ambiente naturale, l’uso che ne facevano montanari e contadini, gli influssi sulla cultura popolare, i miti e le tradizioni. Scriveva: “Chi conosce la scienza sente che un pezzo di musica e un albero hanno qualcosa in comune, che l’uno e l’altro sono creati da leggi egualmente logiche e semplici”. Prendeva per mano il lettore, lo accompagnava sotto le piante per guardare la forma delle foglie, degli strobili, dei fiori, mescolando alle informazioni ricordi mitologici, letterari e familiari, come la quercia che il principe Andréj incontra in una pagina di “Guerra e pace” o il verso che Boris Pasternak dedica al tiglio: “Il cerchio d’oro del tiglio / è come un serto nuziale” . Ai tempi in cui Mario era ragazzo si cercavano i rami di faggio “giusti”, ben inclinati “per costruire la slitakufa, la slitta storta” (dal tronco si ricavava lo scivolo, il ramo serviva da stanga). Lo stesso faceva mio nonno sul Mottarone, montagna tra due laghi, il Verbano e il Cusio. Dalle betulle, “praticando un piccolo foro al piede del tronco”, si faceva colare una linfa che aveva virtù terapeutiche. Anche da noi s’usava piantare il sorbo nei pressi delle case perché i suoi rossi frutti attiravano gli uccelli e, come raccontava Mario ,”era facile così catturarli con il fucile o con le trappole, o con il vischio “ (quando “pochi erano i denari, rara la carne e arretrata la fame”). Del mondo degli alberi mi parlava spesso lo zio Gùstin, montanaro che aveva imparato a leggere e far di conto. L’abete era l’albero della nascita e a lui era dedicato il primo giorno dell’anno, mentre le querce (come la farnia, il rovere e il leccio ) erano sacre. Tanto sacre che Tacito raccontava come persino le legioni romane di Cesare, in Gallia, avessero timore ad affrontarne il taglio: credevano che, usando le scuri contro quei tronchi, ne sarebbero usciti lacrime e sangue e i colpi inferti si sarebbero poi riversati contro di loro sui campi di battaglia. E’ dalle querce che i druidi celti, con il loro falcetto d’oro, recidevano il vischio, “seme degli Dei”. Questi echi di vita montanara spingevano a un’immedesimazione spontanea nella natura, come quando lo stesso Rigoni Stern osservava, descrivendo un frassino: “da giovane la sua corteccia è liscia, di colore olivastro, con gli anni diventa grigia, rugosa e fessurata (con l’età gli umani assomigliano agli alberi)”. Lo scorrere del tempo si può leggere nel numero dei cerchi nel tronco degli alberi e anche nella corteccia, così come l’avvizzirsi della pelle e l’incedere degli anni raccontano il nostro invecchiare. Nei boschi sul versante del Mottarone che guarda verso il Verbano dove, fin da piccolo ,sono andato “a far legna” con mio padre, s’imparava presto a conoscere virtù e difetti degli alberi. Dal nocciolo — lungo, dritto, uniforme nel diametro — si ricavavano il manico del rastrello e di altri attrezzi. Lo stesso con il frassino, il faggio (per la “ranza”, la falce da fieno) e il duro corniolo, per i “denti” del rastrello. La casa era riscaldata dal potagé, dalla stufa a legna ma dal taglio dell’albero all’imboccatura della stufa ci si scaldava sei, sette volte. Dopo aver tagliato la pianta (faggio o robinia, castagno o rovere) si passava alla sramatura, portandola successivamente fuori dal cuore del bosco, caricata a spalla. A pezzi lunghi fino a tre metri, trascinati per un paio di chilometri sul sentiero fino a valle con una corda legata all’anello fissato ad un cuneo di ferro infisso nel tronco, la legna veniva portata alla catasta nei pressi della strada che saliva fino ai margini della fascia boschiva. Successivamente, con il tronco nuovamente portato a spalla, percorrevamo un altro buon chilometro fino alla legnaia di casa dove una sega circolare, azionata con un sistema di pulegge collegate a un motore di Vespa V 98 “farobasso” del 1948, tagliava il tronco a tocchi che , in ultimo, con un colpo d’ascia ben assestato, venivano spaccati a metà. Sei sette passaggi prima del fuoco che richiedevano tempo, attenzione e fatica. Per il taglio ci si regolava con la luna. L’influenza dell’astro notturno apriva gli occhi su di un’infinità di regole e di buone pratiche. Il legname del tetto andava tagliato ai primi di marzo così, in caso d’incendio, le travi sarebbero rimaste sì annerite e affumicate ma sane e riutilizzabili. Se non si voleva che il legno marcisse nel tempo occorreva organizzarne il taglio, indipendentemente dalla luna, negli ultimi giorni di marzo, rendendolo quasi impermeabile. La legna da ardere si tagliava d’inverno, da novembre in avanti, in luna calante. Anche per eliminare le erbacce i nonni non usavano diserbanti: estirpandole in luna giusta, alla fine d’aprile, ricrescevano meno. Un cespuglio intralciava il passaggio su di un sentiero? Per eliminare l’ostacolo era sufficiente tagliarlo in luna crescente, a febbraio. La cura del bosco, le fasi lunari, le buone pratiche hanno fatto della montagna uno ricchissimo contenitore di culture e saperi. Ai tempi di mia nonna non c’era il servizio meteo e se ci fosse stato non credo si sarebbe fidata. Le bastava gettare uno sguardo al barattolo del sale grosso (quante volte mi è capitato di sentirle dire “deve piovere, il sale è umido”) o alla Carlina spinosa, un piccolo cardo le cui brattee interne sono sensibili all’umidità e quanto l’aria n’è satura la sentono fino a chiudere il fiore. Oppure all’altra pianta-barometro che conosceva, quell’acetosella simile al trifoglio. Ricordi ancestrali di una civiltà ormai perduta, impastati di nostalgia? Non credo proprio. Forse un bisogno di non disperdere quelle che un tempo erano delle normalissime abitudini e che, ripensate in chiave moderna, possono aiutare a immaginare un modello di società e di economia differente.

Articoli recenti

Categorie

Archivio

- Aprile 2025

- Marzo 2025

- Febbraio 2025

- Gennaio 2025

- Dicembre 2024

- Novembre 2024

- Ottobre 2024

- Settembre 2024

- Agosto 2024

- Luglio 2024

- Giugno 2024

- Maggio 2024

- Aprile 2024

- Marzo 2024

- Febbraio 2024

- Gennaio 2024

- Dicembre 2023

- Novembre 2023

- Ottobre 2023

- Settembre 2023

- Agosto 2023

- Luglio 2023

- Giugno 2023

- Maggio 2023

- Aprile 2023

- Marzo 2023

- Febbraio 2023

- Gennaio 2023

- Dicembre 2022

- Novembre 2022

- Ottobre 2022

- Settembre 2022

- Agosto 2022

- Luglio 2022

- Giugno 2022

- Maggio 2022

- Aprile 2022

- Marzo 2022

- Febbraio 2022

- Gennaio 2022

- Dicembre 2021

- Novembre 2021

- Ottobre 2021

- Settembre 2021

- Agosto 2021

- Luglio 2021

- Giugno 2021

- Maggio 2021

- Aprile 2021

- Marzo 2021

- Febbraio 2021

- Gennaio 2021

- Dicembre 2020

- Novembre 2020

- Ottobre 2020

- Settembre 2020

- Agosto 2020

- Luglio 2020

- Giugno 2020

- Maggio 2020

- Aprile 2020

- Marzo 2020

- Febbraio 2020

- Gennaio 2020

Contatti

Centro Pannunzio

Associazione culturale libera fondata a Torino nel 1968

Via Maria Vittoria, 35 H

10123 Torino (TO)

Tel 011 8123023

redazione@pannunziomagazine.it

www.centropannunzio.it